第一章・・・・・因島柑橘史

1.因島柑橘植栽歴

天明年間、岡野茂次右衛門により小蜜柑が植栽され、浄土寺の寺領に生じた雑柑に「八朔」と命名された明治19年を中心に、みかんを愛する有志により、珍しく、有望と思われる柑橘類が続々と寄せ られた。

ネーブルは、岡野敏造が明治32年に日本種苗株式会社の種苗目録をみて初めて取り寄せた。

温州みかんは、村上好之介、岡野大吉らが明治初年に移入し、葉みかん(平紀州)は、天保年間、大谷某(なにがし)が伊勢参宮の帰途、苗木を持ち帰って植栽し、また苗木商 岡野甚吉が四国讃岐地方より買い求め、これを広めたといわれている。

金柑のうち長実金柑は180年前、田熊村医師 藤原道竹が、丸金柑は明治30年頃、岡崎忠義が高松地方より苗木を持ち帰って植栽したといわれている。夏橙は明治初年の頃、岡野利介、村上坂五郎が各苗木を仕入れて植栽し、広く栽植されていった。

因島で温州みかん、夏柑を基幹として柑橘類が新植され産地づくりが進められたのは日清戦役(明治27~28年)と日露戦役(明治37~38年)の頃である。

このころ岡野佐太郎(写真1)の園地では次のように記録されている。

写真1 岡野佐太郎(左)

*画像をクリックすると拡大されます。

表1.補植の記録

| 畑の字名 | 年 度 | 新植品種(本数) |

|---|---|---|

| 中樫平 | 明治35年秋 | 夏橙 |

| 同中 | 明治36年秋 | 夏橙(32本) |

| 九俵山 | 明治37年秋 | 金柑 |

| 下竜立 | 明治37年秋 | 橙(11本)香橙(9本)ジャガタ(6本) |

| 有金栗 | 明治37年秋 | 夏橙(2本)香橙(4本)橙(2本)金柑(1本) |

| 竜立 | 明治38年秋 | 温州みかん(65本) |

表2.柑果売上の記録(明治39年度)

国運を賭した日清・日露両戦役の間、零細農家の経営も容易でなかったなか、また本人も従軍したという状況下で、新園の開拓に熱情を傾けたことはなかなかのことであったと推察される。

| 品 種 | 売上金額 | 販売値 |

|---|---|---|

| 温州みかん | 20円7銭 | 1斗 70銭/1円/1円5銭 |

| 青 橙 | 15円85銭 | ー |

| 紅みかん | 1円75銭 | ー |

| 九年母 | 5円8銭 | 1斗 70銭 |

| 姫香橙 | 3円90銭 | 10貫目 1円 |

| 香 橙 | 30円28銭 | 大10貫目 1円40銭 |

| じゃがた | 3円 8銭 | 10貫目 1円20銭 |

| 紀 州 | 80銭 | ー |

| 小みかん | 2円75銭 | ー |

| 夏 橙 | 37円31銭 | 10貫目 1円30銭 |

| 夏みかん | 24円89銭 | 1斗 40銭 |

| 夏みかん | 21円55銭 | 1斗 45銭 |

| 金 柑 | 18円20銭 | 1貫目 30銭/31銭 |

| 夏みかん | 1円 7銭 | 10貫目 1円20銭 |

| 夏みかん | 43銭 | ー |

この記録によると、当時は取引に当たって斗升で量ったり、天秤で量ったり(写真2)、まちまちであったことがうかがい得る。名前の確定しないものはジャガタと呼ばれていた。

香橙は冬橙のことである。このように因島では多くの雑柑の中に温州みかん、夏橙、金柑などが増植され、ついでネーブル、八朔、血みかん(ブラッドオレンジ)などが登場して大正時代を迎えていくが、こうしたなかで次の二つの行事が増植に拍車をかけた。

2.スウィングル博士の来日

明治43年当時、日本の輸出みかんの大きな問題となっていた「潰瘍病」が日本の原生であるか否かの調査の密命を帯びてアメリカのスウィングル博士が来日され、 田中長三郎博士の案内で日本の各産地をまわられた。

最後に本 邦中最も品種を多く栽培する因島田熊村を訪れつぶさに調査し たところ(写真3)、田熊村に存在した60余種の晩柑類の中に、 潰瘍病に罹った柑橘が1本もなかったことで、潰瘍病が日本の原 生でないことの証明となり、日本みかんの北米輸出が解禁となっ た事実を田中長三郎博士は田熊村民の誇りであると賞賛され、 そのとき検討された「八朔」の商業化の進展にも大きな励みとな った。

3.園芸大演習会

ついで同じ年、農商務省園芸試験場 恩田鉄弥博士と、広島県西条農学校校長(広島県農業試験場長)高島容孝の両先生を迎えて開かれた園芸大演習会(柑橘栽培講習会)は産地づくりに取り組む青年たちの活動に拍車をかけ、新植栽場の躍進に大いに寄与した。

また金柑は当時の紀州・田辺近辺、福岡の立花の金柑と並び三大産地の一つと激賞され、併せて「青ン坊」と呼ばれていた文旦雑種に「安政柑」の命名をいただくなど青年たちの力強い励みとなった。

4.田熊村東組青年会

こうした情勢の中で特に田熊村東組青年会の躍進は大きく、ネーブル園 15アール(写真4)は、青年会研究園として研究の共同作業がつづけられた。園の西の方には鳥居形の門までつくられている。

周囲の菰(こも)かけは長実金柑であり、小さく写っ ている青年十数名の中には日露戦役に従軍して生 還した数名も混じっている。

青年会の若い活力により、力強く産地づくりがす すめられた大正前期はまだ「明治」が色濃く残り、 島の零細農家は貧しく、みかんづくりへの転換もな かなか困難がつづいた。

第一次世界大戦による好況 の余波が届くのも遅く、ワラ葺きの小さな家もま だ多く残り、畳も盆、正月、式日用に温存し、普段はワラムシロか薄(すすき)べり(ゴザ)が一般で、新聞紙のない家も多く便所の後始末もムシロの端切れをつかう家も多かった。

電灯も瀬戸内電力の創設で島としては早い方であったが、幹線をはずれた農家に1戸1燈(10燭光、8W位)が点灯されたのも大正8、9年頃で、煤けたランプや行灯(あんどん)がまだ使われていた。

みかん畑にも盗難を防ぐため、自由に出入りできない ように2メートルくらいの竹矢来(たけやらい)の垣根が組まれ ていた。この竹矢来の結びはワラ縄ではなく、山に 出かけては葛のつるを採ってきて竹矢来を結びか えてゆくのが春先の一仕事であった。

殊に零細経営 農家は貧しく、麦、甘藷(さつまいも)、渋柿など からの永年作物への転換は経済的にも困難が伴い、 人型噴霧器や運搬車の調達も苦労が多かった。 この頃青年会で、大正天皇の御大典記念事業とし て

「農機購入講」という小さな頼母子講(たのもしこう)をつくった。格別の奨励策もない時代の零細経営のなかでの永年作物への転換もなかなか厳しいものがあったが、こうしたなかで「農機購入講」は大きな刺激となった筈で、産業もまだ発足まえのとき大きな手助けとなった。

苦しいながら新しい希望に燃えて産地づくりが進みつつあるなか、村内きっての素封家(資産家)の田中他人造(後の田中清兵衛)が県立西条農学校の一期生として卒業後家業をつぎ、新鋭の技術指導者として産地拡充の先頭を推進することは力強いことであった。

第二章・・・・・田熊柑橘出荷組合の創設

1.田熊柑橘出荷組合の創設

因島の柑橘は「南の甘(うま)いみかん」と評価が高 く、収穫の季節には何艘ものみかん船がひしめ いて田熊の港に帆柱が林立する活況を呈し(写真 6)、4~5軒の問屋の仲介で取引されていた。し かし全国的な増植、増産により各産地に出荷組合 が結成され、京浜、京阪神の中央市場を中心に販 売面の競争も激化の状態になっていった。

田熊村においてもこうした情勢に応じたが、大 正10年 頃、東区の田圃を埋め立ててつくられた除虫菊会社の頓挫の影響から一部のみかん代の滞る問屋もあって、出荷組合の創設がすすめられ大正14年の発足となった。

どこでも創業の苦難を超えなければならないのは当然ながら田熊には零細反別かつ多品種が混在し、これらを統一して出荷ベースにのせることも大変なことであった。

また問屋との対面取引から、売付通知書および仕切金の到着をまって、荷造りに要した諸掛りおよび組合手数料を控除し残金を毎月の10日に払い出しを行う仕組みに馴染んでゆくのにもなかなか時日を要し、多品種を選果して各階級に選別し、石油缶型のみかん箱に詰め、検査して順次検査証票を貼り、縄掛けをなし、各市場の市況をみて配分し輸送ルートにのせる。

こうした作業が確立するまでは、当事者の苦労は並大抵ではなかった。

作業場も海に突き出た築地に板囲いしたもので、 吹きさらしの中、出荷先の商店名を墨書して、終了 する頃には霜が肩にベットリつくような難強行で あった。

写真7 田熊村選果場

出荷品種も温州みかん、ネーブルオレンジ、八朔 柑、夏橙、金柑、小蜜柑(紀州)、冬橙、その他と、 秋から初夏まで多品種にわたり、出荷も大変だった。

東京や大阪の問屋から因島は何でも揃う産地とし て重宝されたものの出荷当事者としては大変な苦 労であった。

因島は福岡の青柳、和歌山の田辺と共に三大産 地といわれる金柑の産地でもあった。長実金柑は 4~5メートルの高木となり、防寒のための冬の コモ掛けは特殊のハシゴ攻めと称する作業で年末 の大仕事であった。

春柑の少ない時であり、また 風邪の咳どめと麻疹の特効果実として重宝されて いたが、この出荷にはまた苦労もあった。

2.海外輸出

出荷組合発足の大正14年、英領カナダに回青柑 (マーマレード用)700貫(2625㎏)の輸 出を手始めとして、海外輸出を手がけていること は、八朔、安政柑の販路開拓と併せて大きな成果 であった。

マーマレード用の冬橙の輸出は、当時 の栽培状況からみて、病虫の被害も傷害もない規 格にそった正品を揃え、厳密な輸出検査に合格し て出荷をすることは大きな決断を要することであ った。

第一回目の輸出が好評で、その後の出荷量も年 を追って増加した(表3)。最盛期には、毎年農業 組合、出荷組合役員総出でこれにあたり、9月の カイガラムシ防除は散在している2~3本の樹ま でもという徹底したもので、村を挙げての共同防 除体制であった。

防除剤は松脂合剤にダニ防除を 兼ねて加里硫黄液を加用したもので果実の色を高 め、高い評価を受けた。

冬橙の出荷時期は他のみかん類の出荷最盛期でもあり、各農業団体全員、青年学校女子部など、総動員で輸出に協力するなど、村を挙げての輸出であった。

表3 海外輸出細別 ※1貫=3.75kg

| 年度 | 輸出先 | 品種 | 数量(貫) | 年度 | 輸出先 | 品種 | 数量(貫) | |

| 大正14年 | 英領カナ | 回青橙 | 700 | 昭和7年度 | 中国大連 | 温州みかん | 500 | |

| 英領カナ | 回青橙 | 2,000 | 中国大連 | ネーブル | 345 | |||

| 昭和2年度 | 英領カナ | 回青橙 | 3,000 | 中国青島 | ネーブル | 168 | ||

| 欧州 | ネーブル | 450 | 昭和8年度 | 北米 | ネーブル | 3,000 | ||

| 昭和3年度 | 英領カナ | 回青橙 | 3,500 | 〃 | 回青橙 | 2,830 | ||

| 南洋 | ネーブル | 500 | 南洋 | 温州みかん | 522 | |||

| 昭和4年度 | 英領カナ | 回青橙 | 800 | 中国大連 | ネーブル | 1,085 | ||

| 南洋 | ネーブル | 350 | 〃 | 温州みかん | 330 | |||

| 中国大連 | 温州みかん | 270 | 中国青島 | ネーブル | 65 | |||

| 〃 | ネーブル | 75 | 昭和9年度 | 北米 | 回青橙 | 3,861 | ||

| 昭和5年度 | 南洋 | ネーブル | 450 | 〃 | 温州みかん | 10,168 | ||

| 中国大連 | ネーブル | 150 | 南洋 | ネーブル | 1,615 | |||

| 中国大連 | 温州みかん | 350 | 中国大連 | 温州みかん | 514 | |||

| 中国上海 | ネーブル | 450 | 〃 | ネーブル | 292 | |||

| 中国青島 | ネーブル | 450 | 中国青島 | ネーブル | 30 | |||

| 昭和6年度 | 北米 | 回青橙 | 1,000 | 昭和10年度 | 北米 | 回青橙 | 2,000 | |

| 中国大連 | 温州みかん | 1,220 | 〃 | 温州みかん | 10,087 | |||

| 〃 | ネーブル | 810 | 南洋 | ネーブル | 1,060 | |||

| 中国青島 | ネーブル | 133 | 昭和11年度 | 北米 | 回青橙 | 3,250 | ||

| 昭和7年度 | 北米 | 回青橙 | 2,500 | 〃 | 温州みかん | 3,410 | ||

| 〃 | 温州みかん | 3,058 | 南洋 | ネーブル | 1,720 | |||

| 南洋 | ネーブル | 502 |

昭和6年、豊田郡忠海町に青旗缶詰会社が創設されマーマレードが生産されるや、冬橙はその主幹果実として期待され、また今日に至っている正月のしめ縄飾り、冬のフグチリのポン酢としても重用され出荷が続けられた。

また加工用として出荷された規格外品は大阪の寿商会によりポン酢として樽詰めにして送られその製作の際にできるペクチンはモンコー洗粉の原料として利用され、秀品から規格外品まで一果も余さず活用されるほどの盛況であった。

第三章・・・・・・柑橘果工産業の興廃

大正から昭和初期にかけては冬の寒冷期が続き、雪も多く、日陰の氷は終日解けず、水田も厚く氷が張って、その上を子供らは踏み渡って小学校に通うというほどで、特産の夏みかんも2~3年おきに落果するという状態であった。

この頃出荷組合の副組合長になった村上寿市が、落果した夏みかんを集めてクエン酸を作ったのが始めであるが企業化にまでは到らず、また記録もない。

1.田熊村柑橘農産加工組合

柑橘類増産の将来に具え、自家の倉庫などを改良し、経費もほとんど自費で柑橘農産加工組合が設立、発足した。

組合では田中芳一(大長柑橘試験場で研修したあと、山口県の萩市と大島郡の加工場での研修を終えて帰来した)を技術主任として、冬橙のマーマレードや金柑の砂糖漬け、枇杷(びわ)の缶詰などを生産し、好評を博していた。

わが国のみかん缶詰法は大正14年ころ、ア ルカリ処理による剥皮法が創始されてから飛 躍の気運を迎え、昭和5年ころから本格的な 製造がはじまり、わずか10年余りであるが、 国産農産缶詰の王座にのぼり海外市場にも雄 飛したのである。

広島県においても豊田郡大長村 加島正人に よって製品化され、ロンドンに輸出されて好 評をうけ、さらに改善されつつ進展していっ たのである。

広島市田辺や豊田、御調の各産 地に個人経営や組合組織によって著しい進展期を迎え、農村工業の華開くことになった。

因島においても柑橘加工組合の工場を改築、増築して芸備缶詰会社としてみかん缶詰の生産を開始し、昭和15年に4,468缶の生産を揚げている。

柑橘加工組合設立の目的は、みかん産地の将来に大きな希望を与え、婦女子の働き場をつくることであったが、ほとんど独力による起業のため金融面の苦労も多く、島の宿命である水不足のため、水源確保にも並々ならぬ出費をまたねばならなかった。

また支那事変が勃発し、経済事情の激変による悪条件下にあって、工場閉鎖を余儀なくされた。

3.農村貿易振興会

終戦後の混乱や食糧不足から、ようやく立ち直り、農業も食糧の増産に取り組みながら将来の復興を目指し、農業会と産業組合が合同して農業協同組合(農協)として発足し始動をはじめた昭和21年、尾道市山波町にあった山崎香料(後の日本フレーバーK.K)の高野精一郎と田熊農協の岡野佐太郎専務が、香料原料の柑橘代金決済のあと、柑橘再興の話し合いの中で、柑橘2級品や廃果、屑果、摘果した未熟果などを加工して、附加価値を高めて柑橘産業の進展に寄与できないものか、その機運をつくりたいものだという話し合いから、果工会社の設立に胎動しはじめた。

ほかの2、3農協も話し合いはあったが実現には到らず、2者の共同出資で発足することになった。

株式会社 農村貿易振興会として準備を終え、代表取締役 田中清兵衛、副代表取締役 久保田昇で、出資をつのったのであるが、終戦後の混乱期ということもあり、会社の見通しも立たぬ現状ではなかなか集まらなかった。

しかし田熊出荷組合が農協柑橘部として統合するため、出資金払い戻しの機会があり、総会でその金額を新しい果工会社の株として投資してもらうようお願いし、有志の出資金と併せて25万円、残りの25万円は岡野佐太郎専務の調達により満額払い込み、また当面の事業資金として農協から融資を受けて操業開始にこぎつけたのであった。農村貿易振興会の製品はいろいろ試作品を含め、またブランデー型のみかん酒「花橘」も発売されていった。

『柑橘再興の一端とし新しい柑橘加工にとりくむべく提携して立ち上がり~』と、その趣意書の冒頭にもうかがえるように大きな活路を目指しての発足であって並々ならぬ決意であった。

近代的農村の発展過程において農村工業化の重要性はもはや論議の余地のない処であるが、わが国の農村は極めて多種多岐で規模の大小は云うに及ばず更に技術販売力などに欠けるところもあって、新しい方針をもってすすめてゆくべきである。

とあるように農村貿易振興会の2社協業の経営には十分の戒心をもって進んでいたのではあるが、不協和音が発生し、なんとか収拾しようとするも甲斐なく訣別して、田熊農協は一部の設備をもって田熊地区に帰り「広島果工株式会社」と改名して再起を期した。

4.広島果工株式会社

広島果工はみかん缶詰工場の跡地(田中 豊)を借り、搾汁機その他の果工機具を備え、工場長 藤島信治に新しく村上侑を技術陣に加えて再出発したのであった。

柑橘類の未利用の落果、裂果、屑果を有利に利用して果皮より精油を抽出し経済的に精製し各種香料を製する柑橘精油抽出法の工業奨励金の貸付を申請し、50万円の貸付を受け、新しい準備をすすめようとした時、工場長発病により頓挫した(貸付金は後日返還した)。

しかし広島果工は再出発にあたって各方面への経費として売掛金の使い込みその他でしだいに運営費もなくなり、自然消滅の形で会社は倒産の憂き目に泣く結果となった。田中清兵衛会長と岡野佐太郎専務はその破産始末に追われるに到った。

この窮状を見かねた村上常松らの発起により、近くの田を埋め、平屋建てながら相当な加工場を建設し、再建に乗り出したのであったが、技術、経営で提携すべき日本フレーバー会社との話し合いがつかず消滅解散となった。

会長 田中清兵衛が農協組合長在任中に急逝のあと、あとを承けられた中郷浅之助の後援をうけて、田中芳一がみかん菓子の製造にとりくまれ、立派な製品ができたけれども、販路開拓の途中において整理しなければならぬ結果に終わった。

柑橘農産加工組合以来、数次の果工事業が興廃したことは、時勢の流れや経営に対する執念の不足などの反省すべき点も多くあったと思われるが、その先陣に起たれた人の心中に郷土産業の振興の願望のほか、私利をはからう私心はなかったことは称えられてよかろう。

第四章・・・・・柑橘病虫害防除今昔

明治30代に増植されたみかん、夏橙などが成園となり、産地の進展、飛躍の域に達した大正初年ころから、国内外から各種病害虫の移入がつづきその対策に追われた。

特にみかん3大害虫については、その生態が解明され、防除の体勢の整うまで凄絶ともいうべき防衛の戦いがつづけられた。

1.ダニ

雨の多い静岡地方では春先のみかんに対し蒼茄(そうか)病予防のボルドウ液 2回撒布は欠かせない作業であるため農薬撒布の総称は「消毒」と呼ばれており、雨の少ない瀬戸内では蒼茄(そうか)病の防除はほとんど必要がない反面、夏季の乾燥期に赤ダニ、サビダニの防除は欠かせぬ作業で、特にサビダニは見え難く、被害が目に見える頃には手もつけられない状況となるので、被害が見えないうちに防除するため「予防」と称し、雨の多い他の地域とは全く異なる考えで防除計画が必要となり、地域に応じた考え方が必要であった。

大正6年に県立巳斐園芸分場から2人の先生の指導で、スス病を誘発する亀甲の介殻虫の防除を主体とする試験が進められていた。生石灰と硫黄で石灰硫黄合剤を、松脂と苛性ソーダを 長時間かけて煮沸しながら手探りで調製するのはなか なかの苦労であった。

写真10 東浜農区共同薬剤配合所

この両剤をダニとカイガラムシを 同時に防除するという無理な発想で混合し、ポンプの袋 の中で素手で操作し、手を傷めて炊事もできなくなり、 他家の応援を頼むという笑えぬ悲喜劇もあった。

後年、各部落の要所に設置された2基の露天の五右衛 門風呂で両剤の調製が進められたが、(写真10)なか なか十分な調製品はできなかった。

石灰硫黄合剤も原料 の不純物が多く、沈殿したものは適宜うすめて柑樹にふ りかけ、案外色附きをたかめたものである。

松脂合剤は松脂と苛性ソーダを加熱し、松脂石鹸と遊 離苛性の侵蝕力で殺虫するのであるが、満足のゆくよう に溶けあわぬこともあり、この遊離苛性ソーダが介殻虫 殺虫の原体であるが、この撒布が自然落果の時期に重なり、落果が多くなり樹の下が青くなって(写真11)、クスリの濃度を間違えたのではないかと親子ゲンカが起きることもあった。

まだ摘果が普及されぬ時代であり、この落下が摘果効果となり秋には適当な結実成熟をみたものである。

2.ゴマダラカミキリ(天牛)

園地の拡大に伴い、各地から各種の苗木が導入され、その苗木と 共に移入された「ゴマダラカミキリ」(写真12)の想定外の蔓延 に農家が慌てだした頃には、雑柑、混植の産地は大恐慌であり、我 農会では防除策として1匹1銭で買い上げる補助を出したが、カミ キリの頭部だけでなく、全身をそのまま受けた農区長の宅では石油 缶一杯に集められたカミキリの腐臭に悩まされたものである。その 他、根株深く喰い込んだ幼虫は細い針金を鉤状にして巣穴から釣り 出したり、硫化炭素を綿に染ませて巣穴に挿入したり必死の防除を進めたが、根絶には至らなかった。

写真12 ゴマダラカミキリ

3.カイガラムシ(介殻虫)防除

冬季防除に欠かせぬ乳剤も石油乳剤からマシン油乳剤へ、また乳化剤の新しい冷混式の製剤に変わり進展していったが、そのときに大きな役割を果したのは、天敵の発見と活用、それと青酸ガス燻蒸の実施であった。

①岡田イセリアカイガラムシの防除

因島では、岡田イセリアカイガラムシは大正初年に田熊村で初めて発見されたが、大正元年、同村移入の高松産「紀州」苗木に附着していたものが原因といわれている。岡田イセリアカイガラムシの防除は柑橘同志会によって着手され、発生町村では撲滅をはかるため発生柑橘の伐採焼却という強行手段(写真13)をすすめた。伐採本数は田熊、土生、中庄の三ヶ村で局部伐採をふくめ、2,700本に及び、伐採後の接木穂数は6,848に達した。さらに全戸の貯蔵柑橘につき青酸ガス燻蒸を実施している。一方、田中清兵衛は大正4年11月、静岡農業試験場から岡田イセリアカイガラムシの天敵ベタリア瓢虫(テントウムシ40匹をとりよせ放飼したが、飼育不完全のため全部死滅している。しかし、その後の放飼は成績がよく、盛んに繁殖した。

写真13 カイガラムシの伐採焼却防除

写真14 ベタリア瓢虫飼育室

大正6年には県の補助により白い硝子室ベタリア瓢虫飼育室(写真14)が建てられ、天敵放飼を行った結果、その成績良好で、因島地方では、その被害が認められなくなった。当時、地方では滅多に見られぬ白い硝子室は、みかんつくりの人々に大きな悦びと自信をもたらしたものである。

広島県下の各島々にも岡田イセリアカイガラムシが侵入し、防除対策として被害樹の伐採焼却、松脂合剤撒布などと撲滅に腐心していたが、因島地方の好成績によりベタリア瓢虫の放飼対策がとられた。その配布数は大正12年度 12,900頭、13年には30,480頭、その後2万頭内外の配布放飼により昭和初期には県下全般にほとんど被害がみられなくなった

②矢ノ根カイガラムシ/ルビーろう蝋虫の侵入と防除

天敵ベタリア瓢虫の導入によって、イセリアカイガラムシの被害がようやく終息をむかえた昭和初年、矢ノ根カイガラムシとルビー蝋虫の相次いでの侵入はみかんつくりの根底を揺るがす一大脅威であった。ルビー蝋虫は発生初期の松脂合剤の適期で防除できるとしても、長実金柑、紀州みかんなどの樹種の防除は容易でなく、日本の三大産地といわれた長実金柑は壊滅状態となった。矢ノ根カイガラムシの被害も発生初期の夏の松脂合剤、冬のマシン油乳剤撒布と必死の防除にとりくんだが、根絶は望みようもなく苦難がつづいていた。

写真15 カイガラムシ

こうしたとき新しい燻蒸剤カルチットが登場した。従来の青酸ガス燻蒸は、青酸カリ(ソーダ)を稀硫酸の液中に混ぜてガス化したものを天幕内に吹き込み殺虫効果を示すものであるが、劇薬でもあり取も扱い面倒であったため、ドイツ製の燻蒸剤カルチットの登場は大きな福音であった。

カルチットは青酸剤をビスケット状に吸着させたものを粉砕機で砕きながら天幕内に吹き込みガス化してカイガラムシなどを全滅できるもので効果は大であった。粉砕機も特殊な軽合金でつくられ軽快に作業ができ、普及した。

薬量、時間の関係から夏季使用が奨められた。燻蒸時間も半分近くでよく効果的ではあったが、作業は迅速を要し、青年数名で7張りくらいの天幕を被せ、素早くタテ、ヨコ、7掛けにより柑樹の容積を早見表で見出し、薬量を計算して幕内に噴射したあと、素早く重石や砂袋などで密閉し約30間で燻蒸を完了する。時間がきたものから天幕をはずし、次の樹にすばやく移動し2回目の燻蒸にかかる。ほとんど休む暇もなく、まさに戦場の如き緊張と作業がつづいたのである。

カルチット燻蒸は輸出柑橘には義務づけられるほどの効果もあり、害虫防除の主流ともなったが、戦時体制が強まり粉砕機の入手が困難となり、日本製の鉄製改造品がつくられたが、重くて機能も悪く、当時の科学技術のレベルの違いを思い知らされたものである。その後燻蒸剤は青酸剤を缶詰状にしてセロハンで包装したものを天幕内で粉砕してガス化するように国産化され、戦後、アメリカからDDT、BHC、ホリドール、EPN等々の化学製剤が開発、輸入されていく中でも相当永い間、カイガラムシ類防除の主役の座にあった。

第五章・・・・月刊柑橘誌「たちばな」創刊

月刊柑橘誌「たちばな」創刊

昭和の大恐慌から満州事変へ、日中戦争拡大から泥沼の10年戦争に突入した昭和11年11月、瀬戸内のみかんつくりの一青年岡野周蔵によって月刊柑橘誌「たちばな」(写真16)が創刊された。岡野周蔵は明治44年岡野佐太郎の長男として生まれた。昭和6年に農林省園芸試験場(現、農水省果試興津支場)を卒業し、柑橘経営をしながら、田熊柑橘出荷組合の手

伝いをしていたが、ミカン作りの勉強を志す各地の生産者と手をつないで柑橘振興に役立つような情報誌を出せないかと考えていた。当時柑橘栽培に関する新しい学理や実験情報は、各研究機関の発表や農園芸誌の抄録をまとめる事くらいで専門の雑誌もなく、また農家では学術的な専門書は難しくなかなか読めないため、農家向けの月刊誌を発刊することにした。

写真16たちばな誌

「柑橘初学」として平俗化し、また技術や苗木、種苗の交換などできないものかという願いもあった。柑橘同志会出版部と銘打ってはあるが、何らの組織もなく、会員、内容もあったものではなく、唯々、若い熱情だけでの発刊であった。編集、発行人自らが云うように、金も力もない青二才が、何らの背景も支援もない一耕人の柑橘興国の念願を各地の同志に伝えたいと云う無謀ともいうべき発刊であった。

初め1000部ずつ印刷し、年間会費1円として刊行したが、発刊当初「3号雑誌」で終了ぐらいに軽く予測されたり、当時ようやく普及し始めた岡恒鋏(園芸用はさみの専門メーカー)の宣伝誌と見られたりの1年間は自費出版ともみられる苦境の中にあった。

発行者自ら企画、原稿依頼、割付、校正、月刊誌発送まで一切を行い、印刷費や発送の切手代など身銭を切ることは毎月のことで、執筆者に対する原稿料をほとんど支払えるような状態ではなかったが、全国の大学や試験場、流通関係のリーダーの方々からご寄稿いただいたおかげで刊行を継続することが出来た。

柑橘学界の世界的権威 田中長三郎先生の「タチバナは招く」御寄稿をはじめとして、各地の研究機関の諸先生からも激励を含めての御寄稿を頂き、次第に誌面も充実していった。農林省興津園芸試験場の高田邦輔先生の蜜柑の肥培革新、大長柑橘分場 斎藤治雄先生の連載に近い「病虫害防除」などは柑橘同志の期待に応えるものであったし、また県農林課の仁王頭圓らをはじめとして会員の紹介をいただき、ようやく体裁をととのえていった。

しかし柑橘経営のかたわらの寸暇を割いての編集、発行は大変な苦労であった。「浜の共同選果場まで十余町、3分の1は坂道である。この道を夏蜜柑の荷を負いて1日往復すると足が相当棒になる。そそくさと夕飯を終えて一風呂浴びれば既に8時過ぎ、グッタリ床に潜りたい心に鞭打って、編纂のペンを握る。重い瞼に電灯が眩しく、気の早い蚊がいやに神経を苛立たせる。諸兄と同じく鍬を握り、噴霧口を握って蜜柑作りにいそしむ青二才、働きつかれて編集のペンを握るこの男の気持ちの分かる人は、一言位何か言って欲しい。苦言なりと、鞭撻のオベンチャラなりと」

(島の耕人)昭和12年6月・第2巻 第6号より

戦時体制下、記事も内容も次第に戦時色が濃くなっていく。「戦死した蜜柑の子の思い出」なども戦意昂揚に役立った連載であった。「たちばな」を創刊して5年目の昭和15年7月20日、大きな転機が訪れた。主幹 岡野周蔵に召集が届いた。家業の方は、まだ両親健在で妹弟もあることで案ずることはなかったが、「たちばな」誌の方は休・廃刊の状態になるところであった。

しかし先輩諸氏に相談した結果、豊田郡大長村(現、豊町大長)柑橘専修学校の山田正雄先生の好意ある申出があり、田中清兵衛、村上哲雄らの後援、近親の協力の下に刊行が続けられることになった。主幹 岡野周蔵は「ペンを折る」の一文を残して入隊した。「昭和15年7月下旬ジリジリと灼けつくような真夏の太陽の下、風もなく汗をしぼり出すように蝉が鳴きわめいている日、待ちに待った赤紙が来た。

といって応召を待ち望んでいたというわけではなく、第1乙種、当然来るべき召集令状、いつくるかいつくるかと案じながら待った日が遂に来たというのである。両親とも健在、弟妹も多く、家の方は案ずることはなく、只気にかかるのは初産で臨月の大きなお腹をかかえた妻のことと、「たちばな」のことであった。

大君に召されて出で立つ身、「たちばな」も廃刊ないしは休刊として整理してゆくべきは当然であったが、当時の戦況やいつ野戦に出るかも判明しないなどの事情から先輩諸氏に相談した結果、編集の方は豊田郡大長村、柑橘専修青年学校の山田正雄先生に御願いし、また発刊経理の面は田中村農会長、村上哲雄氏らが引き受けて下さることになり、総てをお任せして、8月1日、福山歩兵第41隊第1機関銃中隊に入隊した。

ペンを折る昭和11年11月、柑橘同志の研究、連携の機関紙として「たちばな」を創刊してよりすでに4年を閲し、号を重ねること、45、その間、印刷費の暴騰、郵税の値上、紙飢饉等、凡ゆる時局下制肘を克服しつつ、一意使命の達成に邁進して来たのであります。―(中略)―

心身ともに戦火に鍛え直されて、諸兄と共に再び日本柑橘界の興隆に精進したき念願なれども、素より生還を期し難き身、総てを委員諸氏の御奮励と同志諸君のご協力に任せて敢然ペンを折り、噴霧口を握った手に銃を採って、重き任務を果したき覚悟です。「たちばな」の大成するところ、同志の固き連携より、柑橘日本興隆の推進力たれと祈りつつ、ではごきげんよう。」(第5巻第8号)

島の耕人「たちばな」と共に30年より

岡野周蔵は1時召集解除のあと昭和16年1月、内原から再応召し、中支を皮切りに、マレー上陸作戦、比島ミンダナオ島敵前上陸、ニューギニア、ラバウルと激戦地を転戦、九死に一生を得て昭和18年に生還したのであったが、「たちばな」誌は18年1月、戦時体制の政令により廃刊になっていた。岡野周蔵は復員後、運よく生還できたことで、戦死した戦友のためにも人のために少しでも役立とうと、心に誓い、「たちばな」を再発刊した。

しかし柑橘経営のかたわらの寸暇を割いての編集、発行でありそれは大変苦労であったという。さらに、昭和29年に妻が死去したが、戦地での苦労や、購読者に対する使命感そして、柑橘産地の発展に寄与することを念じまた、先輩諸兄の励ましと協力によって刊行を継続した。しかし創刊30周年の昭和42年、ついに余儀なく廃刊するに至った。

引用、参考文献「フルーツひろしま」1993年1月号 14~15頁

第六章・・・「はっさく」

1.恵徳上人と「はっさく」

村上水軍の城跡、青影山の南麓(現在の田熊町)に、浄土寺の第15世住職、小江恵徳えとく上人じょうにんの生家があった。恵徳上人の隠居に住んでいた人の耕作地の近くに、家人が食べて捨てた果実の種から発芽したと思われる、2本の柑橘樹が生えた。せっかく生えたからとそのままにしていると実を結んだ。(そのうちの1本が、「はっさく」の原木であった。)

万延年間(1860年)、恵徳上人が寺の側に生えていた柑橘樹の果実を見つけ、食べてみたところ独特の風味があっておいしい。この果実が後の「はっさく」になるが、恵徳上人が食べたころはまだはっさくに名前がついてなく、田熊辺りでは不明の柑橘果実をすべて「ジャガタ」と呼んでいた。ジャガタとは、「雑柑ざっかん」という意味ではないかといわれている。

「はっさく」という名前がついたのは明治19年。八朔はっさく(旧暦8月1日)のころから食べられたからと伝えられている。因島には、明治の中ごろ60種類ほどの雑柑があったが、なぜ、そんなに多くの雑柑があったのであろうか。

2.柑橘と水軍

雑柑が多い理由として、因島の気候が温暖など、柑橘が育ちやすい自然条件が整っているほかに、村上水軍の影響も考えられる。かつて、村上水軍が瀬戸内海はもちろん遠く東南アジアまで勢力を広げ活躍したのは、南北朝の争いがあった貞治4年(1365年)から、毛利家が関ヶ原の役で西軍に味

方して敗れ、長州に移った慶長6年(1601年)までの約250年である。この間の村上水軍の活躍ぶりは、数多くの古文書や逸話で残されている。島といえば文字通りの孤島とみられ、文化も遅れていたと思われがちだが、水軍の根拠地であった因島では、内海の島という言葉の意味とは逆に、外国を含め多くの地域と交流があり、交流の中には当然、かなりの果物も持ち込まれたはずである。柑橘を食べると種と皮が残り、種からはいろいろな種類の柑橘が実生みしょう(接ぎ木・挿し木と違って、種から芽が出て生長すること)として発生する。やがて花をつけ、交配を繰り返しながら、雑柑といわれるたくさんの種類の柑橘が生まれたと考えられる。

写真17 恵徳上人

3.注目されなかった「はっさく」

明治中期の浄土寺は裕福というほどでなかったことと、恵徳上人に商売けがあったことから、「はっさく」の苗木を売り出そうとした。ところが、当時出始めた夏みかんの人気に押され、はっさくはあまり売れなかった。そこで恵徳上人は、「はっさく」の苗木を夏だいだいの苗木と混ぜて売ったり、「この里に生まれし育ち八朔ぞ 味と香りで永久に幸あれ」と自作の歌をかいた扇子を添えて売ったりしてみた。しかし、人々の「はっさく」に対する関心は薄かった。

4.「はっさく」の機運

明治43年、柑橘学の世界的権威スウィングル博士は、「かいよう病(柑橘の病気)が日本古来から原生していたものかどうか」を調査するため、田中長三郎博士の案内で因島を訪れた。当時現存した約60種類の雑柑の中にかいよう病を持つ柑橘がなかったことは、日本みかんの北米輸出に大きな歴史的役割を果たした。それとともに、両博士が、雑柑の中に含まれていた「はっさく」の優秀性を認識したため、一躍「はっさく」栽培の機運が高まっていく。

5.いよいよ販路開拓

大正14年秋、田熊に出荷組合が設立され、村農会技師田中清兵衛の指導のもと、組合長岡野佐太郎、副組合長村上寿一を先達に、「はっさく」の販路拡大が図られた。「はっさく」の販路は生産量の増加に伴い、県内から岡山へと次第に東に広がっていくことになる。田中清兵衛が昭和2~3年ごろに東京で「はっさく」を宣伝したときのこと、銀座千疋せんびき屋の店主が、フルーツパーラーに入る客に2袋ずつ別の皿につけて試食してもらったところ、帰りには競って「はっさく」を買っていき、当時地元で上物1個8~10銭だったものが、1個50銭で飛ぶように売れた。商人の宣伝は実におそろしいものであるとつくづく考えさせられたという。

その翌年には、千疋屋の希望する包装紙を作り、その包装紙で1つずつ「はっさく」を包んで箱に詰め、売り出した。阪神方面へは、直接出向いて宣伝しなくてもある

程度の出荷量があった。これは、当時、因島に日立造船の工場があった関係で阪神方面の来客が多く、船員との交流など、どんな小さな機会も宣伝に生かしたため、因島の珍しい果物としていきわたっていたからである。しかし「はっさく」が夏柑とまったく違った柑橘だということが人々に定着するまでには、長い年月と宣伝の努力が必要であった。

写真18 柑橘売店

6.時代の流れとともに

こうした販路開拓に伴い、「はっさく」の栽培面積は次第に増加していったが、そんな矢先、戦争に突入したため、はっさくは人々から忘れられていった。終戦後、再び「味のよい夏柑」くらいにしか認識を持たれなかった消費市場を相手に販売線を展開、栽培技術の向上と販売関係者の努力により、みごと「はっさく」は返り咲くことができた。

引用、参考文献

八朔顕彰会発行「因島の八朔」

広報「いんのしま」1998年3月号 2~4頁

第七章・・・・安政柑(あんせいかん)

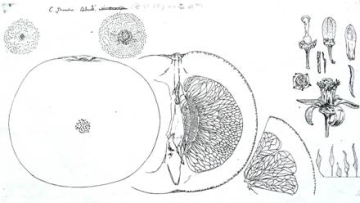

1.生立ち

安政年間、因島市田熊村有金栗の岡野末吉の園に、南方より持ち帰った柑橘の種より生じた「偶発実生」と思われる、小ぶりな文旦が育っていた。文旦としては果皮も薄く、味も甘酸適和して食べやすいので「青ン坊」と呼ばれながら、ゆるやかな増植が続けられていた。

明治43年、田熊村で開催された柑橘講習会に来講された農商務省園芸試験場長、恩田鉄弥博士によって「安政柑」と命名された。独特な爽快な風味と柔軟多汁、甘酸適和し果実が大果であることが激動する安政年間の世情とマッチしているところから「安政柑」という名前が生まれたと伝えられている。

昭和5年、興津園芸試験場で行われた晩柑調査に「八朔」とともに供試され、表4のような分析結果もあり、その優秀性が認識され、全国品種の登場となった。当時、晩柑の双璧と推奨されていた舟床柑と福原オレンジが伸びなやんでいるなか「八朔」とともに新しい地歩を築いていることは、生産者の愛育があったことと思われる。

表4・・・安政柑の分析結果

| 果汁量(%) | 固形分(%) | 遊離酸(%) | 還元糖 (%) | 全糖(%) | 甘味比 |

|---|---|---|---|---|---|

| 52.02 | 17.11 | 0.634 | 4.325 | 11.84 | 17.64 |

岡恒商会の苗木部でも「八朔」とともに安政柑の苗木の育生頒布も始まり、田熊出荷組合でも京都市場などに出荷し好評を博していた。戦時中の中断があったが、尾・三・瀬戸田地区(尾道、三原、瀬戸田)の観光みやげとして緩やかながら増植の一途をたどっていた。「西日光」とうたわれる耕三寺の建立から、新しい観光ブームにのり飛躍的な伸展を果たし、一部では「安生柑」と銘打って売る果物店もあった。

安政柑が世に出ると同じ頃、大長柑橘分場長の紹介で、因島、外浦町の村上伝次郎の園に移入された大果の「タイワンブンタン」が進出・混在し、ともに安政柑として扱われている。

田中長三郎博士が因島の柑橘の種類を調査した53種の品種を「因島市柑橘誌前記」(たちばな第○巻 ○号)に発表されているが、その中でCITRUS Anseikan安政柑(無核)とCITRUS Pseud Anseikan擬安政柑を挙げ、その特性を記載している。

そして無核の安政柑のほうを新種として命名している。安政柑と擬安政柑との違いは、無核性のほかに、果形が扁平であり室数が多いこと、中心柱がやや大きく、果肉色が橙色で砂じょうが多いなどである。

写真19安政柑

写真20擬安政柑

安政柑は晩生柑橘であり、越冬しなければその真価を発揮できないため、園地の温度条件が重要である。栽培地は日照時間が長く、暖かい南あるいは西南側を選ぶ必要がある。また冷気の停滞しない地形を選ぶことも大切である。

2.整枝・剪定

幼木のときは主枝、亜主枝を確立させる。安政柑は枝梢が下垂しやすい性質があるので主枝には支柱を立ててまっすぐ伸びるように管理する。成木は下垂性とともに果実がなるとその重さのために、上部の枝が下部の枝にかぶさるようになる。このため、樹冠の内部に枯れ枝ができやすく収量も減り、黒点病が多発して品質が低下する。そのため枝を剪定によってすかし内部まで日光が入るようにするが、どうしても枝が下垂しやすいので立つようにしながら、間引き的切り剪定をする。選定適期は果実の収穫が終わる3月下旬から4月で、時には5月になって行う場合もある。

3.施肥と土壌管理

安政柑はやせ地で乾くところの砂地で栽培され、しかも樹上越冬して3月中~下旬頃に収穫されるため樹の栄養負担が大きい。樹勢が低下すると隔年結果をおこすばかりでなく結実が悪くなる。したがって葉を大きくして樹勢を保つ必要がある。樹勢の維持には、十分な土壌管理と施肥が大切である。「広島かんきつ年間施肥基準」のはっさくよりやや多い目に施している。すなわち、年間窒素43キログラム、リン酸35キログラム、カリウム35キログラム以上を春第1回の3月上旬と第2回の4月上旬、夏6月上旬、初秋8月中~下旬および初冬11月上旬の年間5回施用している。

4.摘果と袋掛け

安政柑は果実が大きいほど販売単価が良いため、大玉をつくることが大切で、摘果作業は灌水とともに重要である。果実の肥大が盛んに行われる7~8月に1次摘果と2次摘果を行う。仕上げ摘果は一般的には袋掛けをしながら樹上選果を兼ねて行う場合が多く、9月の最終のダニ防除が終わって、10月中旬から11月にかけて行う。

袋掛けはまた防霜および防寒も兼ねている。

5.灌水

果皮が薄く、糖度の高い高品質の安政柑を作るには、やせ地で乾きやすい砂地で灌水をやりながら作るのがよく、細胞肥大期に乾燥すると玉延びが悪いので、灌水の有無は大果を作るうえでも大切である。灌水時期は7・8・9月で、梅雨明け1週間晴天が続くと灌水を始め、1回に20㎜行う。

6.病虫害防除

害虫の中で最も重要なのは、スリップス類、アオハナムグリなどの訪花昆虫類とハダ二である。安政柑の開花期は長く5月中旬から1ヶ月くらいかかる。文旦類は柑橘類のなかでも最も訪花昆虫がつきやすく、花粉や蜜を求めて花中に入り、子房に引っ掻き傷をつけ、果実が肥大するにつれて傷が大きくなって、果面汚染につながるので、開花初期にスミチオン1000倍、満開期にラビライト700倍とスプラナック1000倍、落弁期にミカントップ2000倍の3回散布をする。ハダニは3月上旬のマシン油乳剤100倍、6月上~中旬のダニカット1000倍、6月中下旬のマシン油乳剤150倍、そして袋をかける前に必ず防除しておかないと、袋の中でダニが発生して汁を吸って、果実の外観が悪くなり商品価値が落ちてしまうため、ニソラン4000倍をかけ最低4回以上散布する。病原菌では、黒点病(糸状菌)で果面に黒点が散在したり、涙斑状になったりして果面が汚れて商品性がなくなる。本病は感染期間が6月から9月までと長いので、ジマンダイセンの600倍などをこの期間中に4~6回撒布する。

7.採収と貯蔵

安政柑がいちばんおいしいのは3月下旬から4月初めである。これより前では果汁が少なく、また後では果汁がなくなってパサパサしておいしくなくなり極めて食べ頃の適期が短い品種である。以前は寒波を避けて早く採収して貯蔵することが多かったが、未熟果は虎斑性のヤケ症状が発生して商品価値をなくすることが多かったが、袋掛けして寒風のないところでは適期に採収できる。

8.販売

安政柑の販売は、尾道や瀬戸田の耕三寺などのみやげものとして売られるものが多く、因島でも瀬戸田でも生産量の半分は個人売りとして、共販率は50%であり、いつまでも地域の特産品の域を脱せずにいる。

田熊の出荷組合で戦前、ポメロの名をつけて京都市場などに送って一応の進出を認められたところで日支事変のため中断、戦後の混乱のなかで再起の形となった。瀬戸田はNHKのテレビ人形劇「ヒョッコリひょうたん島」にあやかり「ドンポメロ」と名づけ、食べ方のチラシをつくり好評を受け、消費も伸びているようである。

各地域で清見、デコポンに次いで新しく多くの中晩柑が出現しているなかで伸展してゆくにはまた新しい発想と努力が大切である。早くから酵素栽培による無農薬、有機栽培に取り組まれ、安政柑の発送の場合、八朔、スイートスプリング、ポン柑などの詰め合わせとし、また文旦漬け製法のチラシを入れ好評を博している。

第八章・・・・因島「清見」の産地化

1.興津21号

「はっさく」や「安政柑」は自然に交配され、偶発的に発生した実生のなかから食味など優れた特性が見出されて製品化されていったものであったが、近年諸外国では、新品種を交配開発していく動きが活発化していった。

日本では特に戦後になって、諸外国と比べて数段の遅れをとっているとの危機感から、柑橘新品種育成の取り組みが静岡市清水区興津にある旧農林水産省園芸試験場東海支場(現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所カンキツ研究興津拠点)にて進められた。

海外から新品種を取り寄せ、数1000例以上の交配(品種改良)が実施され、数10本の新品種が得られた。その中に、後に「清見」(きよみ)と命名される興津21号があった。 興津21号は温州みかんと外国産のトロビタオレンジを交配させて作られた柑橘類の1種で、昭和38年に初結実後昭和40年代全国各地で栽培試験が行われた。

2.栽培試験

優れた品種であっても、すぐに商品になるわけではない。栽培する場所や、栽培の仕方など優れた特性が安定して発揮できる栽培方法を試行錯誤しながら探っていかなくてはならない。興津21号はそれまでの柑橘と異なり、越冬後に収穫することで優れた食味を発揮するということが分かり、越冬のための保温や、鳥害を防止するため温室栽培を試みたり、樹ごとに布で覆ったりしたが、最終的には1個1個袋がけする方法がとられるなど、まさに試行錯誤の中で栽培方法が確立されていくことになる。

岡野周蔵は、農林省園芸試験場で品種に興味を持って研究していたことから、全国の有識者や同志との交流や人脈を利用して、様々な種類の柑橘を収集していた。その数は50余品種にのぼり、その目的は、因島や広島県に適する品種を探索して産地化することであった。

そのなかから、昭和48年に導入した興津21号は、今までにない特徴ある食味と多汁の品種であることから、今後有望な品種であると見抜き、高接ぎで増やしていった。自宅前のネーブル園を興津21号の試験栽培園に切り替え、栽培の規模を拡大していった。昭和53年に神戸市場に出荷したところ大変好評であったことから、因島で産地化を図ろうと呼びかけた。しかしこのときはまだ大きな反響はなかった。

3.「清見」

興津21号は興津支所近くにある景勝清見潟に因んで昭和54年、「清見」と命名された。

因島では昭和56年の大寒波を契機に、「清見」を導入することが決まった。岡野周蔵は高接用穂木を提供し、「清見」の産地化が進められた。そして、昭和56年に因島農協清見部会が結成されてから、多量の苗木も植裁されるようになって産地化が軌道に乗り、因島は全国でも有数の「清見」産地となった。

(清見は柑橘類の中で数少ない交配可能、かつ商品価値の高い品種であり、近年消費の多くなっている「不知火(しらぬい、デコポン)」「はるみ」の母親、「せとか」の母本の親である。)

引用、参考文献

「フルーツひろしま」1993年1月号 14~15頁

月刊柑橘誌「たちばな」著 者 略 歴

著 者 氏 名・・・岡野 周蔵

明治44年・・・旧広島県因島市田熊町(現尾道市因島田熊町)生れ。

生い立ち・・・・・岡野周蔵は岡野佐太郎の長男として生まれる。

昭和 6年・・・農林省園芸試験場卒

昭和11年・・・柑橘栽培のかたわら月刊柑橘誌「たちばな」を創刊。

昭和42年・・・「たちばな」廃刊。

昭和51年・・・・緑白綬有効章を受章。

平成21年・・・・死去(享年99歳)